「最近、なんだか疲れやすいな…」「前はもっと元気だったのに…」岡山市南区にお住まいの皆さま、そんな漠然とした疲労感に悩まされていませんか?日々の忙しさの中で、ついつい「歳のせいかな」「寝不足かな」と片付けてしまいがちなそのだるさ、実は、体のサインかもしれません。特に、糖尿病の初期には、はっきりとした自覚症状が少ない中で「疲労感」が前面に出ることが少なくありません。このブログでは、皆さんが感じているその疲労感が、もしかしたら糖尿病と関連しているかもしれない可能性と、早期発見・早期対策の重要性について、地域に根差した「にじいろクリニック」の視点から優しくお伝えしていきます。

「なんとなく体が重い」と感じたら要注意!糖尿病と疲労感の意外な関係

「朝起きるのがつらい」「仕事中に集中力が続かない」「ちょっと動くと息切れがする」など、日常的に感じる疲労感は、多くの方が経験することでしょう。しかし、その疲労感が慢性的に続き、十分な休息をとっても改善しない場合、体の内部で何らかの異変が起きている可能性があります。特に糖尿病の場合、初期の段階では血糖値が高くても、痛みや発熱といった分かりやすい症状が出にくいため、この「疲労感」が唯一のサインであることも珍しくありません。体内で糖がうまくエネルギーに変換されず、細胞が栄養不足の状態になることや、高血糖によって血管が傷つき、全身の血行が悪くなることなどが、疲労感として現れるのです。岡山市南区で多忙な日々を送る皆さんにとって、この見過ごしがちなサインに気づくことが、ご自身の健康を守る第一歩となります。

岡山市南区で増加中?見落としがちな生活習慣と糖尿病リスク

岡山市南区は、豊かな自然と都市の利便性が調和した住みやすい地域です。しかし、近年は食生活の欧米化や運動不足など、生活習慣の変化から糖尿病のリスクが高まっている方も少なくありません。例えば、仕事終わりの外食が増えたり、休日は家で過ごすことが多かったりしませんか?また、車での移動が多くなり、日常生活での運動量が減っている方もいらっしゃるかもしれません。これらの習慣は、知らないうちに血糖値の上昇を招き、糖尿病への道をたどる可能性があります。特に「疲労感」は、体からのSOSサインです。高カロリーな食事、不規則な睡眠、ストレスの多い生活は、血糖コントロールを乱し、疲労感をさらに悪化させる悪循環を生み出します。地域に根差したクリニックとして、岡山市南区の皆さんの生活パターンを考慮した上で、どのような習慣がリスクとなるのかを具体的に考えていくことが大切です。

疲労感に加えてこんな症状があれば危険信号!糖尿病チェックリスト

疲労感以外にも、糖尿病の初期症状として見られるサインがいくつかあります。「最近、やけに喉が渇く」「トイレに行く回数が増えた」「食べる量は変わらないのに痩せてきた」「手足がしびれることがある」「小さな傷が治りにくい」といった症状に心当たりはありませんか?これらはすべて、高血糖によって引き起こされる可能性のある症状です。特に、これらの症状が複数重なって現れている場合は、糖尿病の可能性がさらに高まります。疲労感が慢性的で、上記のような症状が一つでも当てはまる場合は、自己判断せずに医療機関を受診することが非常に重要です。早期に糖尿病を発見し、適切な治療を開始することで、将来の合併症のリスクを大幅に減らすことができます。

検査は怖くない!にじいろクリニックで安心の糖尿病スクリーニング

「病院に行くのはちょっと…」と躊躇している方もいらっしゃるかもしれません。しかし、糖尿病の診断は簡単な血液検査で可能です。空腹時血糖値、HbA1c(ヘモグロビン・エーワンシー)といった項目を調べることで、過去1~2ヶ月間の血糖の状態を把握することができます。にじいろクリニックでは、皆さまが安心して検査を受けられるよう、丁寧な説明とサポートを心がけています。もし検査の結果、血糖値が高いと診断された場合でも、ご安心ください。初期の糖尿病であれば、食事療法や運動療法といった生活習慣の改善だけで、血糖値を正常に保つことができるケースも少なくありません。大切なのは、自分の体の状態を知り、一歩を踏み出すことです。

疲労感を和らげるために|今日からできる生活習慣改善のヒント

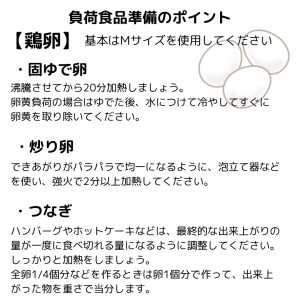

もし疲労感が慢性的に続いているなら、糖尿病の可能性を考慮しつつ、まずは日々の生活習慣を見直すことから始めてみましょう。ポイントは以下の3つです。

- バランスの取れた食事: 炭水化物の摂りすぎに注意し、野菜や食物繊維を積極的に摂りましょう。特に、早食いは血糖値を急上昇させる原因になりますので、ゆっくりよく噛んで食べることを意識してください。

- 適度な運動: ウォーキングや軽いジョギングなど、無理なく続けられる運動を日々の生活に取り入れましょう。食後の軽い運動は、血糖値の上昇を抑える効果が期待できます。

- 十分な睡眠とストレス管理: 睡眠不足やストレスは、血糖コントロールを乱す大きな要因となります。質の良い睡眠を心がけ、リラックスできる時間を作ることも大切です。

これらは糖尿病の予防だけでなく、すでに診断された方の血糖管理にも非常に効果的です。焦らず、ご自身のペースで、できることから少しずつ始めてみましょう。

まとめ

「疲労感」は、多忙な現代社会において誰もが感じやすい症状ですが、それが慢性的に続く場合は、糖尿病のサインである可能性も十分に考えられます。特に岡山市南区にお住まいの皆さん、日々の生活習慣と照らし合わせながら、ご自身の体の声に耳を傾けてみてください。もし不安を感じたり、「もしかして…」と思ったら、ためらわずに「にじいろクリニック」にご相談ください。地域のかかりつけ医として、皆さまの健康をサポートできるよう、いつでもお待ちしております。